食育事業

事例紹介

JAおとふけ様 食農教育プログラム

“農業をテーマに、子供達へのふるさと教育とキャリア教育を行いたい”という、JAおとふけ様のご要望を受け、音更町で作られている作物を題材にした食農教育プログラムを提供しました。小学1年生から6年生までの全学年の授業を年間を通して受け持つことで体型だった学びをお届けします。【2015〜2018年の4ケ年実施】

理念

音更を愛し、食と農を大切にし、生き生きと働く若者を育てる

目的

- 地域の基盤産業である農業を通して、郷土愛を育む

- 体験を通して、食べ物に対する感謝の気持ちを育む

- 多様な視点から自ら判断し選択できる、賢い消費者の土台を作る

- 食と農から実社会へと視野を広げ、職業感を育む

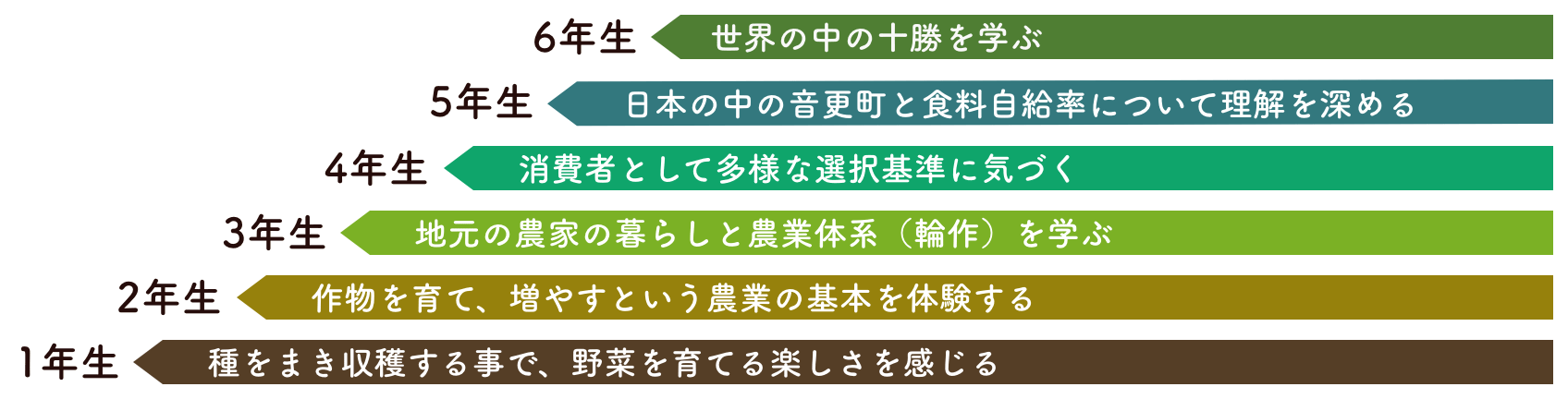

各学年のねらい

1〜2年生「野菜を育てる楽しさ」「作物を育て増やすという農業の基本」

いつも食べている野菜をもっと好きになってもらうため、もっと興味を持ってもらうため、簡単なクイズやゲームを行いました。

種をまいたら収穫できるわけではありません。苗の様子を観察して、草を取ったり、肥料をあげたり。野菜を育てる楽しさを感じました。

楽しく収穫した後は、1個が何個に増えたか数えて農業の仕組みにも少しだけ触れました。最後においしい食べ方を勉強して、おしまい!

3〜4年生「農家の暮らし」「農業体系(輪作)」「多様な選択基準」

3種の大豆と同じ品種の枝豆を、比較しました。枝豆の毛の色の違いや、黒大豆の枝豆の色は?などたくさんの発見がありました。

収穫できた作物が全て、スーパーに並べられ、消費者が買う訳ではありません。規格外とは何か、規格外の利用方法も学びました。

3年生以上は、冬に教室でまとめ授業を行います。加工品のパッケージや特製カードを使って、農家の暮らしや食べ物の仕組みを学びました。

5〜6年生「日本の中の音更」「食料自給率」「世界の中の十勝」

何年生でも収穫は楽しいもの。この日ばかりは難しい話をせず、昔の道具を使いながら、みんなで協力して収穫作業をしました。

「農業の仕事は農家だけではない」キャリア教育の一環で、農業の先端技術としてのドローンを見て、十勝での職業を意識しました。

関東の通販カタログを調べて、音更産 (十勝産)探し。十勝産がいかにたくさん食べられているかを実感し、音更への誇りが芽生えました。