とかち農機具歴史館

※施設の開館状況については、帯広市HPをご確認ください。

語り継ぎたい農機具の発展と苦難の歴史

明治16年、依田勉三を中心とした「晩成社(ばんせいしゃ)」による帯広入植以後、戦争による農作物の高騰、世界恐慌による価格の大暴落や異常気象による被害など、たび重なる苦難を乗り越えて十勝の農業は急速に発展してきました。

開拓初期の農機具と言えば、鍬(すき)や鎌(かま)などの人力農業が主流で、明治30年頃になると森林や広い荒れ地などの開拓が馬の導入により大きく前進しました。これとともに土を起こすプラウ(すき)などの畜力農具も普及し、十勝独自の新しい農機具の考案化も大きく進み始めたのです。そして昭和30年代になるとトラクター化が進み、大型機械化農業へと発展していきました。

目まぐるしい変遷(へんせん)の中で効率的な農作業の開発に努力し、農業転換期を幾度も繰り返してきた歴史があるからこそ、今日の十勝農業の姿があることを語り継いでいかなければならないのです。

昔の農機具・生活用具

個性的なトラクターたちにビックリ!!

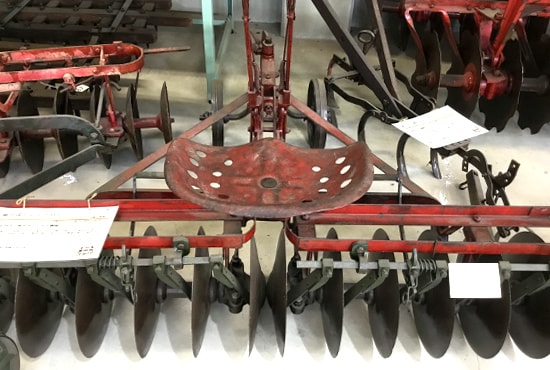

大正から昭和にかけて活躍した畜力用プラウ、カルチベータをはじめ、迫力満点のトラクターやユニークな表情を見せるトラクターまで、個性的な作物別農機具がたくさん展示されています。

新館 1F

畜力式プラウ(明治~昭和初期)

畑を耕す機械

トラクタ牽引式開墾用プラウ(昭和20年代)

畑を耕す道具

畜力式三畦カルチベータ(大正)

除草をする機械

畜力式ディスクハロー(昭和20年代~)

土を砕き、畑を平らにする機械

マッセイハリス ペーサー(昭和30年代)

トラクタ(カナダ マッセイハリス社製 17馬力)

フォード3000(昭和40年代)

トラクタ(アメリカ フォード社製 47馬力)

昔の人の生活道具がいっぱい!!

人力農業が主流だった頃の農具と言えば、鍬、鎌、かに爪などが代表的です。一本一本がとても重く、昔の農作業がとても力のいる重労働だったことが想像できます。その他にも当時の生活には欠かせなかった道具も展示されています。

新館 2F

鍬(くわ)

土を耕す道具

畜力式玉橇(たまそり)(明治~昭和初期)

切った木を運ぶ道具

縄ない機(昭和初期)

縄(なわ・ロープ)を作る道具

昔の人たちは工夫していたんだね。

収穫した穀物を脱穀した後、籾殻(もみがら)などを風によって選別する農具「唐箕(とうみ)」を始め、肥料を散布するための畜力施肥機(ちくりょくせひき)など、昔の人たちは工夫しながら効率の良い農作業を研究していました。

旧館

唐箕(とうみ)(明治~昭和30年代)

脱穀する道具

足踏脱穀機(あしぶみだっこくき)

(大正~昭和30年代)

米や麦を脱穀する道具

畜力式モーア(昭和初期)

草を刈り取る機械

回転目皿手押豆播種機

(昭和10年代~30年代)

種をまく機械

手回し扇風機(明治~昭和20年代)

穀物とゴミ(わらクズ)を選別する機械

背負式動力噴霧機(昭和30年代~)

除草剤や殺虫剤をまく機械。

ご利用案内図

とかち農機具歴史館

〒089-1182

北海道帯広市川西町基線61番地

(とかち大平原交流センターに隣接)

■開館時間:9:00〜17:00【5〜11月】

■休館日:毎週月曜日【月曜日が祝日の場合は翌日】

■入場料:無料

指定管理者:株式会社いただきますカンパニー